「STXとはどんな仮想通貨で、Stacks(スタックス)やBlockstackってどういったプロジェクトなの?将来性が高くて今後価格が上がるなら、買い方やSTXトークンが買えるおすすめの取引所が知りたい。」

今仮想通貨業界で市場から一番期待されているのは、何と言ってもイーサリアムでしょう。

イーサリアムが市場から多く支持を得ている最大の理由は、イーサリアムが様々なアプリケーションを動かすプラットフォームとして最も支持されているからに他なりません。

一方、仮想通貨のキングでもあるビットコインはどうかというと、処理速度の問題や難解なプログラミング言語によってプラットフォームとしての適正に欠けるとされてきました。

しかしこの常識を覆す「ある有望なプロジェクト」が、ここにきて市場から大きな注目を集めています。

それが、Stacks(スタックス)。

ビットコインの仕組みを活用した、Web3.0時代のコンピュータープラットフォームです。

Stacksを活用すれば、実はビットコイン上でもスマートコントラクトが簡単に実装できるんです。

これまでイーサリアムの後塵を拝してきたビットコインですが、Stacksによってビットコインのプラットフォーム価値が改めて見直されようとしています。

今回は、ビットコインの価値を大きく高める可能性を秘めた大注目の仮想通貨STX(Stacks)を詳しく知りたいあなたのために、

- STXの主な特徴やメリット

- STXの将来性や今後の価格予測

- STXの買い方やおすすめの取引所

についてお伝えしていきます。

仮想通貨STX(Stacks/スタックス/Blockstack)とは?

Stacks(スタックス)はビットコインブロックチェーンを活用したWeb3.0時代のプラットフォームで、仮想通貨STXはStacksのエコシステムで流通するトークンです。

Stacksはもともと「Blockstack」という名前のプロジェクトでしたが、2020年にプロジェクトのブランド名を変更した経緯があります。

2013年にスタートしたプロジェクト

Stacks(スタックス)は2013年にプリンストン大学で設立されたプロジェクトで、現在まで8年間の年月をかけて開発されてきました。

最初の4年間はプリンストン大学とスタンフォード大学から学術的なレビューを受けた上で2017年に論文を発表し、その後本格的にプロジェクトをスタートしています。

プリンストン大学出身者を中心とした優秀なチーム

Stacksの創設者であるMuneeb Ali氏は、プリンストン大学で博士号を取得した人物です。

そんな背景もあってStacksのプロジェクトチームにはプリンストン大学出身者が多く、非常に優秀なチーム構成となっています。

Stacksの主要メンバーとアドバイザーは以下の通りです。

Blockstackのプロジェクトチーム

- Muneeb Ali(プリンストン大学博士号取得)

- Patrick Stanly(Ellison Sunglasses創業者兼CEO)

- Jeff Domke(元CPO、Signal共同ファウンダー)

- Diwaker Gupta(元工学ENGのディレクター)

- Aaron Blankstein(プリンストン大学コンピューターサイエンスで博士号と修士号取得)

- Jesse Soslow(Everwiseのオペレーション担当元シニアディレクター)

Blockstackのアドバイザー

- Albert Wenger(USV、マネージングパートナー)

- JP Singh(プリンストン大学教員)

- Dave Morin(PathおよびSlow Ventures共同創設者)

- Michael Freedman(CTO TimescaleDB共同創設者、プリンストン大学教授)

2017年にICOによるトークンセールを実施

Stacksは2017年11月から12月にかけてICO(トークンセール)を実施し、50億円の資金調達しています。

それ以外にも有力ベンチャーキャピタルから約8億円、個人投資家から約4億円の出資を受けており、2017年までに総額62億円以上もの資金調達に成功。

Stacksが抜かりないのは、仮想通貨業界内のみならず業界外でもさまざまなイベントを開いて認知を向上させてきた点です。

ブロックチェーン黎明期の中で多額資金調達を成功させてきたのは、そんなStacksの活動の賜物と言えますね。

2019年にリクルートが出資

日本でおなじみのリークルートホールディングスも2019年に子会社であるRPS Blockchain Tech Fund.Ltd.を通してStacksに出資し、当時は大きな話題となりました。

初めて米SECの承認を受けたブロックチェーンプロジェクト

Stacksは仮想通貨やブロックチェーンに対する規制やコンプライアンスをかなり気にかけながら開発されており、その甲斐あって仮想通貨としては初めて米SECから正式認可を受けることに成功しています。

サラッとお伝えしていますが、実はこれ、かなりすごいことなんです。

というのも価格操縦やカストディサービスの欠如などが理由で、市場に出回っている仮想通貨のほとんどは現在でもSECに承認されていない状況だから。

最近だとビットコインETFが初めてSECに承認されて大きな話題になっていますが、Stacksが何年も前にSECの認可を受けているのは、それだけStacksの信頼性が高いという何よりの証拠と言えるでしょう。

ちなみにSECとは米国証券取引委員会のことで、米国における株式や債券といった証券取引の監督・監視を行う機関です。

先にお伝えしたStacksのICO(トークンセール)も、SECが定める厳しい基準をクリアした上で実施しています。

Web3.0時代のアプリケーションプラットフォーム

Stacks(スタックス)が目指すのは、Web3.0時代のアプリケーションプラットフォームです。

イメージ的には、AppleやGoogleがスマホなどでアプリを配信するプラットフォームに近いですね。

StacksとAppleやGoogleとの最大の違いは、アプリやデータを管理する「特定の管理者」が存在するかしないかということ。

AppleやGoogleの場合は、それぞれの企業がアプリやデータを管理する中央集権的なプラットフォームです。

一方でStacksのプラットフォームは、特定の管理者が存在しません。

非中央集権的かつオープンな分散型アプリケーションプラットフォームによって、ユーザーは特定企業に依存せず自分自身でアプリやデータを管理できるようになっています。

なぜビットコインのプラットフォームなのか

そもそもWeb3.0時代のアプリケーションプラットフォームを作るといった試み自体は、全く新しいものではありません。

ブロックチェーン技術を活用したプラットフォームとしては、仕様上アドバンテージのあるイーサリアム基盤が現在の主流となっています。

そのような状況の中、なぜStacksはビットコインのブロックチェーンを利用したのか。

それはStacksが、ビットコインが持つ「安全性」に注目したためです。

これまでビットコインは、主に「価値の貯蔵」としての機能しか価値が認められていませんでした。

でも実は、様々なブロックチェーンの中でもビットコインは最もセキュリティに強いブロックチェーンであることが知られているんです。

そのため、多くの人がビットコインに個人情報や企業の情報といった機密性の高い情報を扱うプラットフォームとして期待をしてきました。

一方でビットコイン上のブロックチェーン開発には独自の難関なプログラミングが必要だったり処理速度が遅かったりといった課題も多く、ビットコインではなくイーサリアムを基盤としたアプリケーションが数多く開発されてきた経緯があります。

Stacksのユニークなソリューションによって解決するのは、まさにこのビットコインが抱える課題です。

ビットコインのブロックチェーンをより使いやすくすることで、ビットコインチェーンの大きな強みである「安全性」に優れたセキュアなプラットフォームとして普及させることをStacksは目指しています。

500以上のアプリと数百万人のユーザー

Stacksのエコシステムにはすでに500以上のアプリケーションが存在しており、現在では数百万人ものユーザーが利用しています。

Googleドキュメントのような便利ツールやFacebookのようなSNSなど、アプリの種類も多彩で豊富。

Stacksがここまで大きなプラットフォームに成長してきた最大の理由は、アプリ開発者とアプリを利用するユーザーにとって大きなメリットがあるからに他なりません。

開発者目線で言えば、アプリを開発するプログラミング言語を簡易化しブロックチェーンの知識がなくても簡単に開発できる環境を整えたこと。

例えばAppleやGoogleといった特定の管理者が存在しないStacksのオープンな開発環境では、急な仕様変更に振り回されることもないですよね。

また開発者はデータを管理する必要がないため、メンテナンスを気にせずに開発できるようになったことも大きなメリットの一つと言えるでしょう。

中でも開発者にとってありがたいのは、開発したアプリがユーザーから高い評価を得るとアプリ開発者に報酬が入る仕組みになっていること。

この報酬がもらえるシステムがアプリ開発者のインセンティブとしてうまく働き、アプリの質や利便性の向上につながりさらに便利なサービスが生まれていくという好循環をもたらしているわけですね。

一方のユーザー視点では、ユーザー自身がアプリやデータを管理できるようになり、個人情報や機密性の高い情報がさらされるリスクが圧倒的に低くなりました。

Stacksは安全性と信頼性を兼ね備えたプラットフォームであることが広く認知され、利用者が増加している大きな要因となっています。

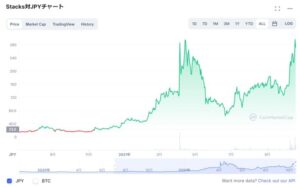

仮想通貨STX(Stacks/スタックス)の基本情報:時価総額・価格・チャート

まずは時価総額や直近の価格動向、チャート推移など、仮想通貨STX(Stacks/スタックス)の基本情報をしっかりと押さえておきましょう。

2021年10月19日現在、STX(Stacks/スタックス)の価格は1STX=271.04円となっており、時価総額は約3,469億円で時価総額ランキング第53位に位置する仮想通貨です。

| 通貨名 | Stacks |

|---|---|

| ティッカー・シンボル | STX |

| 価格 | 271.04円 |

| 時価総額 | ¥346,846,766,145 |

| 発行枚数上限 | 18.18億STX |

| 循環供給 | 約13.52億STX |

| 時価総額ランキング | 第53位 |

| ブロックチェーン | ビットコイン |

| コンセンサスアルゴリズム | PoX(Proof of Transfer) |

| ホワイトペーパー | Whitepaper |

| 公式サイト | https://www.stacks.co/ |

チャート的には4月につけた高値を直近10月19日に更新してきており、ビットコイン価格の値上がりと共にStacksの注目度もどんどん高まってきている状況になっています。

仮想通貨STX(Stacks/スタックス)の主な特徴やメリット

Stacks(スタックス)のプロジェクトやStacks上で流通する仮想通貨STXトークンには、主に以下のような特徴やメリットがあります。

- 独自開発のコンセンサスアルゴリズムPoX(Proof of Transfer)を採用

- 簡単にスマートコントラクトを実装できる「Clarify」

- ユニバーサルIDによるログインの簡素化

- スタッキング報酬でビットコインが稼げる

- マイニング報酬でSTXトークンが稼げる

独自開発のコンセンサスアルゴリズムPoX(Proof of Transfer)を採用

Stacks(スタックス)は「PoX(Proof of Transfer)」という独自開発のコンセンサスアルゴリズムを採用しています。

これはビットコインが採用するコンセンサスアルゴリズム「PoW(Proof of Work)」をベースに発展させたものです。

このPoXのメカニズムを理解するためには、「スタッカー」と「マイナー」というネットワークに参加する2者の役割を理解するのが一番です。

- スタッカー:保有するSTXトークンを預けることで報酬としてビットコインを受け取る

- マイナー:保有するビットコインをスタッカーに提供し、新しいSTXブロック(チェーン)を生成することで報酬としてSTXを受け取る

あくまでSTXチェーンの承認作業はマイナーであり、スタッカーはマイナーを支援するサポーターみたいなもんですね。

マイナーが保有するビットコインをスタッカーへ提供(Transfer)してSTXトークン報酬を受けとり、スタッカーは預けたSTXをマイナーへ提供(Transfer)することでビットコイン報酬をもらう。

このTransferという行為によってチェーンの承認(新規ブロック生成)が成り立っていることから、「PoX(Proof of Transfer)」と呼ばれているわけですね。

StacksはこのPoXというコンセンサスアルゴリズムによって健全なエコシステムを作り出し、安全なプラットフォームを実現しています。

ちなみにSTXチェーンを承認するマイナーの選定は基本的にランダムで行われますが、マイナーがスタッカーに転送(提供)するビットコインの量も加味されるようになっています。

簡単にスマートコントラクトを実装できる「Clarify」

Stacksを活用すれば、ビットコインのブロックチェーン上でスマートコントラクトも簡単に実装できるようになっています。

この画期的なソリューションを可能にしたのが、「Clarify」というプログラム言語です。

基本的にdApps(分散型アプリケーション)を開発する際は、スマートコントラクトを最大の特徴としているイーサリアム基盤で開発するのが一般的。

ただイーサリアム上でスマートコントラクトを実装したアプリを開発するためには、Solidityという非常に難解なプログラム言語をマスターしなければなりません。

一方Stacksのプログラミング言語である「Clarify」はJavaScriptのフレームワークやAPIを活用しているため、スマートコントラクト開発に伴う高度な知識やスキルは一切不要。

JavaScriptがわかる開発者であれば、たったの1時間程度でスマートコントラクトを実装したアプリが開発できるようになっています。

Clarityはブロックチェーンに関する高度な知識がなくてもブロックチェーン上でアプリ開発ができるため、プログラミングの初心者でも十分アプリ開発が可能です。

スマートコントラクトのアプリ開発者にとってStacksのプラットフォームは、ある意味「画期的な開発環境」と言えるでしょう。

ユニバーサルIDによるログインの簡素化

今あなたが使っているスマホやパソコンでアプリを使う際って、個人認証をするためにログインが必要なものがたくさんありますよね。

いちいちIDやパスワードを入力しなければならず、その手間が面倒くさいって感じている人も多いはず。

なぜこんな手間が必要かというと、それぞれのアプリを提供している企業やサービス事業者が、それぞれ独自の仕様でサービスを提供しているからです。

もちろん全て同じIDやパスワードにしてしまえばいいわけですが、そうなってくると今度はセキュリティが脆弱になり本末転倒な話にもなってきますよね。

Stacksは「ユニバーサルID」というものを発行していて、これによってStacks上で提供されるアプリやサービスは全てこのIDで一本化される仕様になっています。

いちいちIDやパスワードを入力する手間から解放されると同時に、ユーザーが安心安全に利用できる環境を実現しています。

スタッキング報酬でビットコインが稼げる

Stacksでは保有するSTXを一定期間預けネットワークの安全性を高めることに貢献することで、報酬としてビットコインが稼げる仕組みになっています(この行為をスタッキングと呼びます)。

スタッキングという名前ではありますが内容としては、ステーキングと同じ意味と捉えてOKです。

2020年から盛り上がりを見せているDeFi(分散型金融)人気によってステーキングできる仮想通貨はたくさんありますが、報酬がビットコインでもらえるステーキングはStacks以外ないです。

今やビットコインは世界中の大企業や機関投資家がこぞって投資し、多くの人が喉から手が出るほど欲しがっている投資対象。

STXトークンを保有しているだけでそんな将来性の高いビットコインがもらえるというのは、ハッキリ言って超革命的です。

ビットコインを稼ぐという目的だけでも、STXトークンを購入する価値はありますね。

スタッカーとしてビットコイン報酬を稼ぐのには、保有するSTXトークンの量に応じて2つの方法があります。

- Stacks Wallet経由で行う

- ステーキングサービスを使う

一つ目の方法は、Stacksと連携しているHiroというStacksの公式Walletを経由して単独スタッキングを行う方法です。

ただしこの方法でスタッキングを行うのには、少なくとも100,000以上のSTXトークンを保有している必要があります。

100,000STXは現時点で約2,600万円くらいの額に相当するので、正直かなりハードルが高いです。

そのためほ多くの人にとっては二つ目の方法である、取引所や他の事業者が提供するステーキングサービスを経由してスタッキングを行うことになります。

現時点でSTXトークンをスタッキングできるSTXスタッキングの公式プロバイダーは以下の通りです。

- Okcoin

- Staked

- Xverse

- Friendger’s pool

- PlanBetter

ちなみに報酬として得られるビットコインの量は、他のスタッカーがスタッキングしたSTXトークン全体の割合によって決まってきます。

STXトークンのスタッキングに関する詳細は、

で公式に説明されているので、STXトークンのスタッキングに興味のある方は参考にしてみてください。

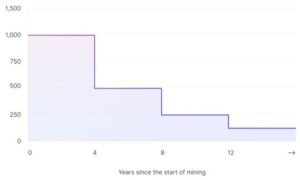

マイニング報酬でSTXトークンが稼げる

StacksのSTXトークンは、ビットコインと同じようにマイニングによって報酬を稼ぐことができる仮想通貨でもあります。

Stacksのマイニングは参加するのに一定額のビットコインを保有する必要があり、報酬としてSTXトークンがもらえる仕組みです。

マイナーは生成したブロックに応じて報酬がもらえるようになっていますが、Stacksのマイニングもビットコイン同様にマイニング報酬が半額になっていく「半減期」が設定されており、これはビットコインの半減期と連動しています。

- 最初の4年間はブロックあたりの報酬は1,000STX

- 次の4年間はブロックあたり500STXの報酬

- 次の4年間はブロックあたり250STXの報酬

- それ以降は無期限にブロックあたり125STXの報酬

仮想通貨STX(Stacks/スタックス)の将来性・今後の価格予測

これまでできないと思われていたビットコインにスマートコントラクトを実装し、安全性の高いコンピュータープラットフォームを実現するStacksの将来性は極めて高く、仮想通貨STXの価格も中長期的に上昇する可能性は高いです。

約4,000億円程度という現状のStacksの時価総額とビットコインのレイヤー2的な希少性の高いプロジェクト内容を考えれば、将来的に今の価格から10倍に跳ね上がってもおかしくありません。

STXトークンの価格が上がるとマイニング報酬も上がるわけで、マイナーを始めとしたネットワーク参加者にはさらに大きなインセンティブになります。

それによってSTXへの需要が高まりさらにSTXトークンの価格が上がる、そんな好循環が生まれる可能性も高いです。

ちなみにStacksのSTXトークンは米国最大の仮想通貨取引所であるCoinbaseにまだ上場されていない仮想通貨で、今後はCoinbaseへの上場が大いに期待できます。

ビットコイン上にスマートコントラクトやDeFiが実装される話も盛り上がってきているので、ビットコインに唯一無二のプラットフォームを構築するStacksには期待しかありません。

仮想通貨STX(Stacks/スタックス)の買い方・おすすめの取引所

ここからは、仮想通貨STX(Stacks/スタックス)トークンの買い方や購入可能なおすすめの取引所についてお伝えしていきます。

高い将来性が見込まれているSTXトークンですが、残念ながら現時点で国内取引所での取り扱いはありません。

STXトークンを購入するためには、以下のステップを踏んで海外取引所でトークンを購入する必要があります。

- 国内取引所で口座を開設する

- 国内取引所でビットコイン(BTC)を買う

- 海外取引所で口座を開設する

- 購入したビットコイン(BTC)を海外取引所のウォレットに送金する

- 海外取引所にてビットコイン(BTC)でSTXを買う

国内の取引所で安くビットコインや仮想通貨を買うなら、世界170ヶ国で数千万人のユーザー数を誇る取引所フォビジャパン(Huobi Japan)です。

フォビジャパンの最大のメリットは、取引所経由で扱う銘柄数が圧倒的に多いこと。

フォビジャパンが取引所で扱う14銘柄という数は、国内で圧倒的ナンバーワンです。

基本的に国内の仮想通貨取引所は「販売所」と「取引所」経由での売買機能があって、販売所経由での売買は取引所に支払う手数料が高くなります。

フォビジャパンは取り扱いする全銘柄が取引所経由で売買できるようになっており、取引所に支払う売買手数料が格安なのです。

少しでも安く買って高く売りたいというキャピタルゲイン目的で仮想通貨投資をするなら、フォビジャパンを使わない選択肢はありません。

世界有数の仮想通貨取引所だけにセキュリティ対策も万全で、安心・安全に仮想通貨取引が行える環境が整っています。

Huobiは全世界で展開しているグローバルな取引所のため、今後もHuobiでしか買えない通貨の上場が大いに期待できます。

新規仮想通貨の上場がアナウンスされてからでは遅いので、フォビジャパンはまず最初に口座開設しておきましょう。

※これから仮想通貨投資を始める超初心者向けに、以下の記事で仮想通貨の始め方を「図解入り完全ガイド」しています。

仮想通貨投資を始める上であなたが気になっている疑問もほとんど解決できますので、ぜひ参考にしてくださいね。

また、海外取引所でSTX(Stacks)トークンを購入するなら、世界最大の取引所であるBinanceがベスト。

結局のところ、取り扱ってる仮想通貨のラインナップや豊富な通貨ペアなど、Binanceが一番使い勝手がいいんですよね。

近年、日本政府の規制が厳しくなってきており、海外取引所の新規口座開設ができなくなるところも出始めています。

ハッキリ言って、Binanceに口座を持ってないと仮想通貨で億り人になれる可能性はゼロです。

四の五の言わずに、今のうちにBinanceは口座開設だけでもしておきましょう。

まとめ

今回はビットコイン上にスマートコントラクトを簡単に実装し安全性の高いコンピュータープラットフォームを目指すStacks(スタックス)とはどんなプロジェクトでどのような特徴があり将来性は高いのかどうか、また仮想通貨STXトークンの買い方や今後の価格予測、おすすめの取引所などについてお伝えしてきました。

- 独自開発のコンセンサスアルゴリズムPoX(Proof of Transfer)を採用

- 簡単にスマートコントラクトを実装できる「Clarify」

- ユニバーサルIDによるログインの簡素化

- スタッキング報酬でビットコインが稼げる

- マイニング報酬でSTXトークンが稼げる

ビットコイン上にスマートコントラクトやDeFiを実装するといったレイヤー2的な話は、2022年以降さらに盛り上がることは必至です。

早くからビットコインが持つ大きな特徴である安全性に着目し、コンピュータープラットフォームを構築してきた先見性の高いStacksの未来に大いに期待しましょう。

※国内取引所を選ぶポイントやおすすめの使い方については、以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてみてください。